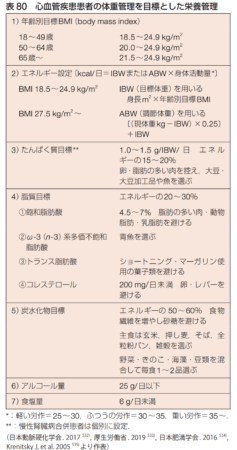

心臓リハビリテーションの食事療法

心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドラインを元に作成。

心臓リハビリテーションにおける栄養管理は,

① 過栄養の結果である生活習慣病に対する栄養管理

② 心不全の進行による低栄養に対する栄養強化

の 2 つの面がある.

心臓リハビリテーションにおいて、栄養管理は患者の予後改善や生活の質(QOL)の向上に直結する重要な要素です。その管理は、大きく以下の2つの観点から行われます。

この記事の目次

1. 生活習慣病に対応する栄養管理

心疾患の背景には過栄養の結果として生じる生活習慣病がある場合が多く、栄養管理は再入院予防や冠危険因子の是正を目的として実施されます。

患者へのアプローチでは、まず 食行動の変容を評価 し、体格の改善や臨床検査結果を患者自身に「成功体験」として認識させることが重要です。このような肯定的な関連付けは、自己効力感を高め、長期的な行動変容を促進します。

また、栄養評価で 体脂肪の過剰 が認められる場合には、減量のための指導が必要です。特に 運動療法と食事療法を併用 することで、単独のアプローチよりも高い減量効果が得られるとされています。この併用は、心臓リハビリテーションの目標である身体機能改善や疾病予防にも適合しています。

減量のための必要エネルギーの計算の仕方

減量のための目標エネルギー(kcal/日)は,

エネルギー摂取量(Kcal)=標準体重(Kg)×身体活動量(Kcal)

目標体重 (IBW[kg]:身長m^2 ×年齢別目標BMI[18.5~24.9])

あたり軽い労作で25~30 kcal,ふつうの労作で30~35 kcalを 乗じて算出する

| 軽労作 | デスクワークが中心・主婦など | 25~30 Kcal |

| 普通の労作 | 立ち仕事が多い職業 | 30~35 Kcal |

| 重い労作 | 力仕事の多い職業 | 35 Kcal~ |

IBW比125%以上の肥満者の必要 エネルギー量は,

調節体重(adjusted body weight: ABW)を 用いる.

ABW=〔(現体重 [kg]- IBW)×0.25〕+ IBWで ある

(例)身長170cm 軽労作の場合 身体活動量28Kcal/kgとすると

1.7(m)×1.7(m)×22=63.6kg(標準体重)

63.6kg(標準体重) ×28(Kcal)=1781 Kcal

エネルギー摂取量 約1800 Kcalとなります。

2. 心不全の進行に伴う低栄養への対応

心不全患者においては、低栄養状態が潜在的なリスクとして存在します。特に浮腫による 筋肉量の減少 が隠れていることが多く、体重だけでエネルギー収支を評価することは適切ではありません。

さらに、心不全患者の予後において「肥満パラドックス(obesity paradox)」が注目されています。これは、肥満気味の患者のほうが予後が良好であるとする報告であり、短期間での体重減少は心不全の急性増悪を示唆する可能性があるため、慎重な評価が求められます。

そのため、心不全患者における栄養管理では、低栄養リスクを考慮し、個別に栄養状態を評価 することが推奨されます。年齢、基礎代謝量、活動量に応じた適切なエネルギー摂取を指導し、たんぱく質や塩分摂取量についても細やかな管理を行います。特にたんぱく質摂取に関しては、患者の腎機能への配慮が不可欠です。

十分なエネルギー量の摂取・ 投与(安静時エネルギー消 費量 22~24 kcal/kg/ 日× 活動係数)を考慮する.

高 齢患者では 20~30 kcal/ kg/ 日を目安として,エネ ルギー摂取・投与不足とな らないよう常に留意し,全 身状態に合わせた増減を考 慮する.

まとめ

心臓リハビリテーションにおける栄養管理は、「過栄養による生活習慣病」と「心不全による低栄養」という両極端な状態に対応することが求められます。適切な栄養指導と個別化された管理を通じて、患者の健康を支え、再発予防やQOLの向上を目指すことが、この分野の重要な使命です。

純ア ルコール量は「摂取量(mL)×アルコール度数(%)÷100 ×0.8(比重)」で求められる.

具体的には缶ビール1本(500 mL)で19 g,日本酒1合(180 mL)とワイン2杯(240 mL) で22 g,乙種焼酎25度0.5合(90 mL)で19 g,ウイスキー, ブランデー,ウォッカはダブル1杯(60 mL)で20 gに相当