心臓リハビリテーション

循環器専門医が多く在籍していることからも循環器に関連する内容を順次更新していこうと思います。

簡単な内容から、ちょっと専門的な内容まで。

備忘録だったりもするので、箇条書きのような記事があるかもしれません。

興味がある人は是非おって読んでください。

心臓リハビリテーション: 歴史から未来へ

1. 心臓リハビリテーションの歴史

心臓リハビリテーションは1960年代、急性心筋梗塞患者への早期離床の試みから始まりました。

その後、段階的な運動負荷の増加や入院期間の短縮を経て、外来型リハビリテーションに発展しました。

現在では、急性期から回復期、維持期に至るまで、包括的なプログラムとして進化しています。

2. 最新ガイドラインとエビデンス

2021年の「心血管疾患リハビリテーションガイドライン」改訂では、包括的心臓リハビリテーションの重要性が再強調されました。特に、心理学的介入、栄養療法、患者教育、サルコペニアやフレイルへの対応など、新たな項目が追加されています。

心臓リハビリテーションというとよく誤解されるポイント:

|

よくある誤解 “リハビリ=運動のみ” ”心リハは入院中のみに行うもの” |

ガイドラインの定義でも

「多職種チームが協調して実践 する長期にわたる多面的・包括的プログラム」とされています。

運動療法は,心リハの中核となるが, 予後の改善を目指すと栄養指導なども含め,筋肉量やフレイルの早期発見と重症化予防が重視され,教育を含めた栄養療法を計画・実行・再評価する必要があります。

退院後も在宅でのリハビリテーションの継続が必要で,在宅で継続できるように支援することも大事です.

3. 包括的アプローチと多職種連携

心臓リハビリテーションは、循環器科医師、リハビリテーション看護師、理学療法士、栄養士、臨床心理士、薬剤師、ソーシャルワーカーなど、多職種の連携が不可欠です。運動療法のみならず、疾病管理、ストレス管理、栄養指導、社会復帰支援など、患者の生活全体を支える包括的な介入が行われます。

4. 運動療法の実践と科学的根拠

心臓リハビリテーションの中心となる運動療法では、心肺運動負荷試験(CPX)を活用した運動処方が推奨されています。嫌気性代謝閾値(AT)を基準とし、安全で効果的な運動負荷を設定します。特に高齢患者では、筋力評価やフレイル対策も重要です。

5. 最新のトピックス

近年のトピックスとして、プレリハビリテーション(術前介入)が注目されています。術後の回復を促進し、合併症のリスクを低減する効果が報告されています。また、身体活動量の低下や座位行動への介入も重要な課題として挙げられています。

6. 課題と未来展望

心臓リハビリテーションは多くのエビデンスに基づき、その有効性が証明されていますが、日本では治療を受けている患者が全体の7%程度と限られています。診療報酬やマンパワーの課題を解決し、さらなる普及が求められています。また、新型コロナウイルス感染症を契機とした遠隔医療の活用も期待されています。

結論

心臓リハビリテーションは、循環器疾患の再発予防と患者の生活の質(QOL)の向上に欠かせない治療法です。循環器専門医として、これらの知識を実践に活かし、多職種連携を推進することで、患者の健康と幸福を支える役割を果たしていくことが期待されます。

心リハのポイントまとめ:

心リハの目的

心リハは,これら心血 管疾患の予後改善効果を有するとともに再入院抑制 効果が示されており,急性心筋梗塞や急性心不 全の院内死亡率低下だけでなく,退院後の生活の質の向上や再入院の防止に焦点を当てるべきである。

疾病管理

疾病管理プログラムとは,診療ガイドラインに基づく標準的医療や患者教育により,再入院の抑制を含む予後改善を目指す体系的なプログラムである。

患者とその家族が日常生活のなかで 適切な自己管理行動(セルフマネジメント)を継続できるように支援することが目的。

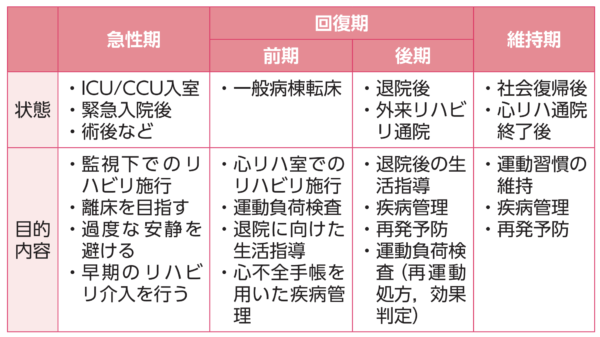

心リハの期間

心リハは包括的かつ長期の介入プログラムであ り,急性期,回復期,生活期の 3 段階に分けられる

保険期間(150 日間)

急性期:

急性期に安 静臥床期間が長くなると,運動耐容能の低下,フレ イルの進行をきたすため,なるべく早期に離床プロ グラムを開始

離床プログラムと並行して患者教育を行う ことも重要

回復期:

患者が退院してから社会復帰までの期間を指し,前期回復期と後期回復期に分かれる。

前期回復期では監視下の運動療法が行われる。

後期回復期では外来での監視下運動療法と在宅 での非監視下運動療法が組み合わさり,患者に自己 管理の技能を教える。

生活期:

生活期心リハは,社会復帰以降,生涯を通じて行われる。

自己の健康管理が主となる。

PeakVO2

運動耐容能低下は予後不良因子であり,十分な負荷をかけることができる場合,peak VO2が最も強力 な予後予測指標である.

心リハ実施後にどの 程度,peak VO2が改善されるかが予後予測に有用である

心リハの弱点:

運動療法の弱点

患者のモチベーション維持

生活環境を整える

運動に対する意欲が運動療法の限界を生む要 因となりえる.

栄養指導の弱点

患者の食文化や好み

家族のサポート

経済的な面

食事療法の継続が困難の要因となりえる。

心理社会的サポートの弱点

地域資源が限られている場合

心理的サポートが必要と認識していない患者

心リハの適応:

冠動脈疾患 (急性心筋梗塞,狭心症),

慢性心不全[左室駆出率(left ventricular ejection fraction:LVEF)40 % 以 下,

Peak VO2が標準値の80%以下,

BNP が80 pg/mL または NTproBNP が400 pg/mL

以上のいずれかを満たす場合

その他適応疾患は

心臓手術後(TAVI 後を含む),大動脈解離や大血管術 後,ステントグラフト内挿術後などの大血管疾患,間欠性跛行のある末梢動脈疾患など多岐にわたる。

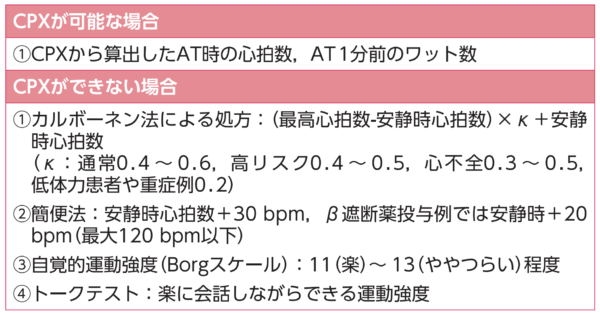

運動強度の決定:

有酸素運動,レジスタンストレーニング,ストレッ チングなどがあるが,個々に合った運動処方を行うため に,禁忌がない限り運動負荷試験に基づいた処方が望ましい。

心肺運動負荷試験 (cardiopulmonary exercise test:CPX) は, さまざまな情報が得られ,最も信頼できる運動耐容能の客観的指標。

参考文献:

石原広大. 心臓リハビリテーションのトピックス. 循環器ジャーナル : Vol. 71 no.3 2023.

牧田 茂. 心臓リハビリテーションのエビデンス. 総合リハ: vol.51 no.7 Jul.2023.

福本義弘. 心臓リハビリテーション ―心筋梗塞・心不全など―: 診断と治療 vol.112-no.6 2024.