インフルエンザ完全解説2025

この記事の目次

インフルエンザ流行シーズン到来

—その特徴とオンライン診療の活用—

今年もインフルエンザが本格的に流行していますね。特に今年の日本では、A型インフルエンザが主流となっており、急な発熱や強い倦怠感、関節痛などの症状が特徴です(国立感染症研究所、2024年:こちら)。さらに、B型インフルエンザも一部で確認されており、長引く咳やのどの痛みを主症状とするケースも報告されています。この記事では、インフルエンザの基礎知識、症状への対処法、そしてオンライン診療がどのように活用できるかについて詳しく解説します。

研修医にも勉強のために説明できるような内容として解説しているので、是非最後まで読んでください。

インフルエンザの症状と診断

インフルエンザは冬季に流行する気道感染症とし て,多い疾患の一つです .インフルエンザは通常自然軽快しますが,併存症のある患者では重症化することがあり,入院患者や医療従事者が罹患すると院内感染の原因となるため ,確実な診断は重要です。

インフルエンザの主な症状には以下が挙げられます:

|

これらの症状が急速に現れる場合、特に家族や職場で感染が確認されている場合は、インフルエンザの可能性が高いと考えられます。迅速抗原検査やPCR検査は確定診断に有効ですが、これらの検査は適切なタイミングで行う必要があります(感染後24時間以降が推奨されます)。

インフルエンザ様症状の発症から時間が経過 するに連れて上昇します。インフルエンザのウイルス排出量は,インフルエン ザ様症状の発症から 1~2 日間かけて上昇し,2~3 日経過した後に漸減します。

(Ip DK, et al.:Viral Shedding and Transmission Potential of Asymptomatic and Paucisymptomatic Influenza Virus Infections in the Community. Clin Infect Dis. 2017;64:736.)

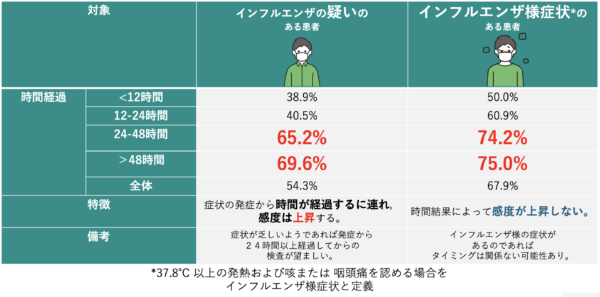

当院で作成した

インフルエンザ患者に対する抗原検査の時間経過別の感度についてまとめた図表になります。

発症から検査までの時間がインフルエンザ迅速抗原検査に 与える影響:前向き観察研究より:https://www.jstage.jst.go.jp/article/kansenshogakuzasshi/95/1/95_9/_pdf/-char/ja

報告によれば、検査の40~50% に偽陰性を認めるとしてい ることからインフルエンザの結果を適切に解釈するのが困難です。

インフルエンザ患者との濃厚な接触状況があれば「みなし陽性」として診断し、治療開始することも可能です。

全ての検査において同様なことが言えますが、検査の結果に関係なく本人の症状に加えて流行状況や周囲の感染状況が最も大事になります。

よって、当院でも上記の経過を確認して「みなし陽性」として対応することがあります。

受診が必要なケース

次の条件に該当する場合は、速やかに医療機関を受診することをお勧めします:

|

また、インフルエンザ脳症が疑われる場合も緊急対応が必要です。脳症は小児や高齢者に多く、症状として意識混濁や痙攣が現れることがあります。このような場合は、すぐに救急外来を受診してください。

オンライン診療の利点

上記以外の場合は、オンライン診療でも受診が十分に許容されます。

インフルエンザの流行時期には、クリニックや病院が混雑し、長時間の待ち時間が発生することが珍しくありません。こうした状況でオンライン診療を活用することには多くの利点があります。

-

自宅で安全に診察を受けられる:外出せずに医師と相談でき、他者への感染リスクを軽減できます。

-

迅速な薬の手配:診察後、近くの薬局で薬を受け取るか、翌日配送サービスを利用可能です。

-

柔軟な診療時間:当院では夜間や週末でも対応可能なため、忙しい方にも最適です。

|

オンライン診療は特に次のような方におすすめです:

|

解熱薬と漢方薬の使用方法

インフルエンザの症状緩和には適切な薬の使用が重要です。特に解熱薬と漢方薬は、症状に応じて効果的に活用できます。

-

解熱薬:

アセトアミノフェンが第一選択であり、腎機能が正常な成人にも安全性が高いとされています。

目安は体重×10mg/回です(例:60kgの方は1回600mg)。

NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)は、腎疾患や胃腸障害の既往がある場合には注意が必要です。

-

漢方薬:

-

麻黄湯、葛根湯:一般的なインフルエンザ症状に対応。

-

桔梗石膏:のどの痛みが強い場合。

-

小青竜湯:鼻水や痰を伴う咳に適しています。

-

インフルエンザ治療薬について

当院では以下の薬剤を主に処方しています:

タミフル(オセルタミビル)

特徴:

タミフルは、A型およびB型インフルエンザに有効な経口抗ウイルス薬です。発症から48時間以内に使用することで、症状の持続時間を約24時間短縮する効果があります。

適した患者:

- 確実な内服が可能な成人および小児。

- 高リスク患者(高齢者、基礎疾患を持つ患者)。

注意点:

一部の副作用(吐き気、嘔吐)が報告されています。また、耐性ウイルスの問題を考慮する必要があります。

リレンザ(ザナミビル)

特徴:

リレンザは吸入型の抗インフルエンザ薬で、A型およびB型インフルエンザに対応します。吸入という投与経路により、胃腸への影響が少ないのが利点です。

適した患者:

- 内服が難しい患者(吐き気や嘔吐がある場合)。

- 迅速な局所作用を希望する患者。

注意点:

吸入技術が必要で、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)のある患者では慎重に使用する必要があります。

イナビル(ラニナミビル)

特徴:

イナビルは、一回の吸入で治療が完了する利便性が特徴です。持続的な薬効を有しており、再投与の必要がありません。

適した患者:

- 内服や複数回の投与が困難な患者(特に小児や高齢者)。

- 服薬コンプライアンスが懸念される場合。

注意点:

臨床試験では、プラセボとの差が明確でないケースがあることや、タミフル耐性ウイルスへの効果が限定的であることが指摘されています(Watanabe et al., 2010; Suzuki et al., 2012)。

ゾフルーザ(バロキサビルマルボキシル)

特徴:

ゾフルーザは、単回投与で済むという利便性において優れています。一方で、耐性ウイルスの出現リスクを避けるため、慎重な患者選択が求められます。

適した患者:

- 早期治療を希望する患者。

- 短期間で治療を完了したい患者。

注意点

耐性ウイルスのリスク:使用後に耐性ウイルスが発生する可能性があるため、特に注意深い使用が求められます。

重症例には非適応:ゾフルーザは軽症から中等症の患者に効果が期待されますが、重症例では他の治療法が必要となる場合があります。

麻黄湯

特徴:

麻黄湯は、漢方薬としてインフルエンザの初期症状(発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛)に使用されます。特にウイルス増殖抑制作用や炎症軽減効果が期待されています。

適した患者:

- 軽度の症状がある初期患者。

- 抗ウイルス薬の使用を希望しない患者。

注意点:

高血圧症や心疾患を持つ患者では注意が必要です。また、症状が進行した場合には抗ウイルス薬の併用が推奨されます。

小児におけるインフルエンザ薬の選択と注意点

インフルエンザは小児において特に注意が必要な感染症であり,早期の診断と適切な治療が重要です.小児へのインフルエンザ薬の選択は,患者の年齢,基礎疾患の有無,および症状の進行状況に基づいて慎重に行う必要があります.以下に主要なインフルエンザ薬の特徴と使用時の注意点を解説します.

インフルエンザ薬の種類と特徴

-

オセルタミビル(タミフル)

オセルタミビルは経口投与が可能な薬剤で,生後2週間以上の乳児から使用可能です.発熱後48時間以内に使用することで,症状の軽減や罹患期間の短縮が期待できます.ただし,稀に幻覚や異常行動の報告があるため,特に初期投与時には小児の行動を注意深く観察する必要があります. -

ザナミビル(リレンザ)

吸入薬であり,5歳以上の小児から使用できます.気管支喘息や慢性呼吸器疾患を持つ小児では,吸入が困難な場合や副作用として気道狭窄が発生することがあるため,慎重に使用すべきです. -

ペラミビル(ラピアクタ)

静脈投与が必要な薬剤で,重症例や経口薬・吸入薬が困難な場合に使用されます.1回の投与で治療が完了する点が利便性ですが,使用は医療施設に限定されます. -

バロキサビル マルボキシル(ゾフルーザ)

経口投与で,1回服用するだけで治療が完結します.ただし,タミフルに比べて耐性株の出現リスクがあることが報告されており,慎重な判断が求められます.

小児における薬剤選択のポイント

- 年齢と服薬形態の適合性:年齢によって選択できる薬剤が異なるため,使用可能年齢を確認することが重要です.また,乳児や幼児では吸入薬や錠剤の服用が難しい場合があるため,経口薬や静脈投与の選択が推奨される場合があります.

- 基礎疾患の有無:喘息や呼吸器疾患を持つ小児には吸入薬は避けるべきで,経口薬や静脈投与を選択します.

- 早期治療の重要性:発症後48時間以内に治療を開始することで,インフルエンザの重症化を防ぎます.早期の診断と対応が求められます.

使用時の注意点

インフルエンザ治療薬の多くは,異常行動や嘔吐などの副作用が報告されています.特に,小児の場合,服薬後数時間は家族が見守ることが推奨されます.また,発熱が改善した後もウイルス排出が続く可能性があるため,保育園や学校への復帰時期については医師の指示を仰ぐべきです.

小児のインフルエンザ治療では,薬剤の選択と使用時の注意を徹底し,安全かつ効果的な治療を行うことが重要です.

日常生活での注意点

インフルエンザの感染拡大を防ぐために、以下の点に留意してください:

-

外出時はマスクを着用し、短時間で用事を済ませる

-

手洗いやアルコール消毒を徹底する

-

定期的に室内を換気し、適度な湿度を保つ

また、家庭内で感染者がいる場合、共用スペースの消毒やタオルの使い分けなど、基本的な感染対策を行うことが重要です。

オンライン診療で安心を手に入れる

インフルエンザの流行時には、医療機関に行く負担が大きくなる場合があります。当院のオンライン診療を利用すれば、自宅で安全に診察を受けることができ、症状に応じた最適な治療法を提案いたします。また、必要な薬を迅速に手配し、自宅療養中も安心して過ごせる環境を提供します。

最後に

インフルエンザに感染した場合、早期の診断と適切な対応が回復の鍵となります。オンライン診療を活用することで、より手軽に、効率的に医療サービスを受けることが可能です。当院では24時間いつでもご相談を受け付けており、皆様の健康を全力でサポートいたします。ぜひお気軽にご利用ください。

参考文献

-

論文一覧

-

Efficacy of laninamivir octanoate in mice with advanced inflammation stage caused by infection of highly lethal influenza virus

- 概要: イナビル(ラニナミビル)を使用した研究で、高病原性インフルエンザウイルス感染モデルでの有効性を評価。

- 掲載誌: Journal of Infection and Chemotherapy

- リンクはこちら

-

Evolution of influenza viruses—drug resistance, treatment options, and prospects

- 概要: インフルエンザ治療薬(タミフル、リレンザ、イナビル、麻黄湯など)の薬剤耐性や治療オプションの進化を分析。

- 掲載誌: International Journal of Molecular Sciences

- リンクはこちら

-

Pharmacokinetic behavior of peramivir in the plasma and lungs of rats after trans-nasal aerosol inhalation and intravenous injection

- 概要: イナビルとペラミビルを比較し、薬剤動態や治療効果を評価。

- 掲載誌: Biomedicine & Pharmacotherapy

- リンクはこちら

-

Association between anaphylaxis and anti-influenza drug use: An analysis of the Japanese Adverse Drug Event Report database

- 概要: タミフル、リレンザ、イナビルの副作用を比較。

- 掲載誌: Drug Discoveries & Therapeutics

- リンクはこちら

-

High and continuous exposure of laninamivir, an anti-influenza drug, may work suppressively to generate low-susceptibility mutants in animals

- 概要: イナビルの持続的な効果と耐性株生成の抑制について研究。

- 掲載誌: Antiviral Research

- リンクはこちら

-